(网经社讯)导读:近日,阿里老员工元安(花名)发表万字离职感言,谈及阿里的发展历程、现存问题及相关建议,马云也对该帖子进行了回复与点赞。在此背景下,本着友善提醒、共同推进平台健康发展的初衷,网经社推出《AI视角下互联网公司“大厂病”问题、根源与解决方案”系列大型策划》(详见网经社专题:https://www.100ec.cn/zt/dcahdcb/)。

从阿里系(包括阿里巴巴集团、淘天集团、虎鲸集团、本地生活集团、菜鸟网络、蚂蚁金服集团等)切入,延伸至头部互联网大厂包括腾讯集团、京东集团、拼多多、抖音集团、快手、美团、携程、滴滴出行、网易、百度、58同城、小米、贝壳、哔哩哔哩、去哪儿、唯品会、途虎养车、猎聘、苏宁易购等,以及知名MCN机构包括谦寻、美腕(美one)、无忧传媒、宸帆、东方甄选、交个朋友、遥望科技、三只羊、辛选集团等。该系列借助AI大模型,通过客观、系统分析,并给出对应建议(AI生成内容或存在偏差,内容仅供参考)。

小米集团作为中国智能手机行业最具代表性的科技企业之一,曾创造了从初创公司到世界500强的商业奇迹,但近年来却陷入全面困境。2025年大规模裁员、用户信任度崩塌等问题集中爆发,折射出这家老牌互联网企业面临的深层次挑战,这也是众多互联网大厂存在的通病。本文分析了小米集团面临的问题、根源,并提出相应的解决方案,为小米集团及同行提供参考,“有则改之无则加勉”。

出品 | 网经社

撰写 | DeepSeek

编辑 | 林外鸟

审稿 | 云马

配图 | 网经社图库

据网经社企业库(COP.100EC.CN)显示,“小米”属于小米科技有限责任公司,成立于2010年,法定代表人为雷军。小米是一家最初以智能手机业务起家,现已发展成为涵盖智能硬件、互联网服务及智能汽车等多元化业务的科技企业。

一、小米集团面临的主要问题

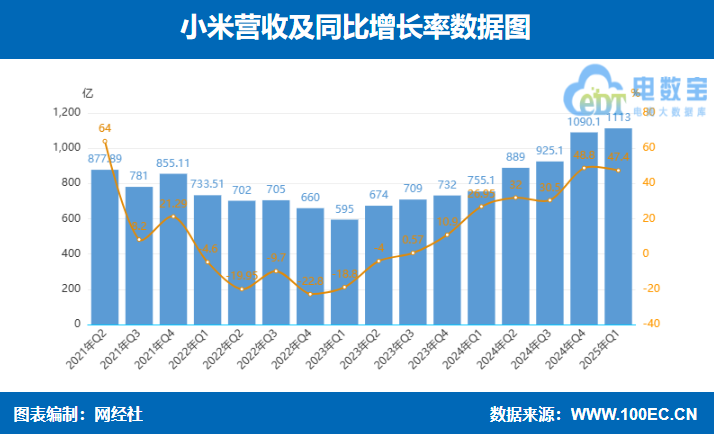

财务表现波动与盈利模式挑战

小米集团的财务表现呈现出明显的波动性。2024年财报显示,总收入达3659亿元,同比增长35.0%,经调整净利润272亿元,同比增长41.3%。然而,2023年小米营收曾下滑3.24%,归母净利润236.58亿元,同比增长35.38% ,显示出一定的不稳定性。

小米的盈利模式主要依赖硬件销售,而非互联网服务,这一特点使其在消费电子市场波动时抗风险能力较弱。数据显示,2024年小米IoT业务营收首次突破1000亿元,但互联网服务收入占比仅约7%,远低于苹果、亚马逊等互联网服务收入占比超过50%的企业。小米硬件综合净利润率被限制在5%以内,虽然保障了消费者利益,但也压缩了利润空间,使其在高端市场投入不足。

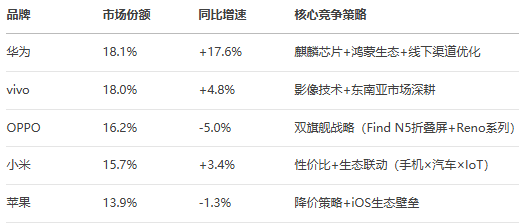

手机业务增长乏力与高端化困境

手机业务作为小米的核心支柱,面临增长放缓的挑战。2025年第二季度,中国智能手机市场整体出货量同比下降2.4%,而小米市场份额为15.7%,位列第四,虽是头部厂商中唯二实现增长的品牌,但增速仅为3.4%,远低于华为的17.6%。

手机业务表现与高端化困境(2025Q2)

小米高端化战略尚未完全扭转"性价比"标签,高端机型占比虽提升至23.3%,但超高端市场仍被苹果、华为占据。例如,在折叠屏领域,小米市占率仅为5%,远低于OPPO的28.4%。此外,小米手机用户调研显示,月收入8000元以上高端用户占比仅为10.3%,低于苹果的15.7%和华为的10.8%,反映出品牌溢价能力不足。

产品质量问题与用户信任危机

小米产品在用户反馈中暴露出多方面的问题。系统稳定性方面,用户反映小米手机存在系统崩溃、卡顿、死机等现象,如小米12s用户表示"系统无响应二十多次,音量和电源键反应慢得让人抓狂"。电池续航方面,部分用户反映"白天还打算给老妈买米13,瞬间就被劝退",原因是电池问题。存储容量方面,小米手机存储容量较小,容易出现内存不足的情况。信号方面,小米手机在信号较差的环境下通话质量不佳。

用户反馈与产品质量问题

这些问题虽不普遍,但已对小米品牌信任度造成负面影响,尤其是高端用户群体。用户调研显示,小米手机用户中,有高达47.5%的比例是纯盲订的米粉,但28%的用户对售后服务、质保政策、电池和续航方面以及新车质量有所担忧。

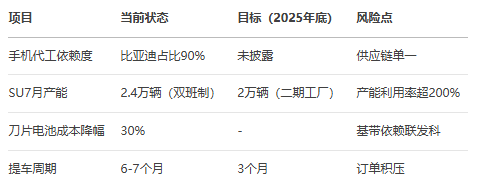

供应链管理风险与产能挑战

小米采用轻资产模式,将生产环节外包给代工厂商,导致供应链管理风险。手机业务中,比亚迪承担了约90%的代工产能 ,这种高度依赖使得小米在面对芯片短缺、自然灾害等突发事件时缺乏应对弹性。2025年Q2,小米汽车SU7标准版搭载的弗迪刀片电池已实现30%的成本降低,但产能爬坡压力仍然巨大。

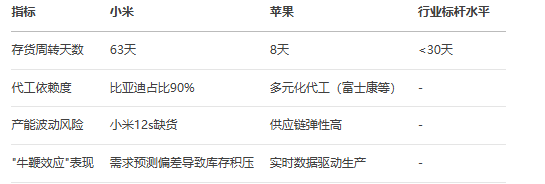

供应链与汽车产能挑战

小米汽车一期工厂额定年产能为15万辆,但通过双班生产,月产能提升至2.4万辆,产能利用率接近200%,远超可持续水平。二期工厂预计2025年7月投产,初期产能目标为8000台/月,2025年四季度提升至2万台/月,但仍难以满足市场需求。此外,小米供应链的"牛鞭效应"长期存在,即需求信息在传递过程中逐级放大,导致上游供应商难以准确把握市场需求 。

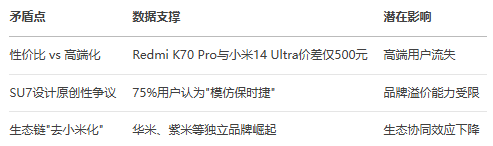

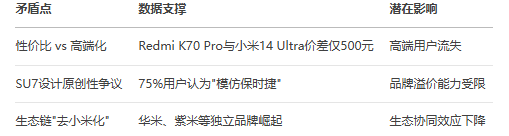

品牌定位模糊与高端化认知冲突

小米品牌定位存在明显的模糊性,"性价比"与"高端化"双线策略导致消费者认知冲突。一方面,小米通过Redmi系列维持性价比形象,如Redmi K70 Pro与小米14 Ultra仅差500元,价格带重叠;另一方面,小米又通过小米15系列、汽车SU7等产品冲击高端市场。

品牌定位与用户认知冲突

这种定位模糊使得小米在高端市场难以建立明确的品牌形象。用户调研显示,小米汽车SU7的车主中,80%认为自己是米粉,64%拥有10个以上米家生态产品,但同样,如果SU7由其他品牌出品,有67%的用户表示不会购买,反映出品牌忠诚度高但认知边界模糊。

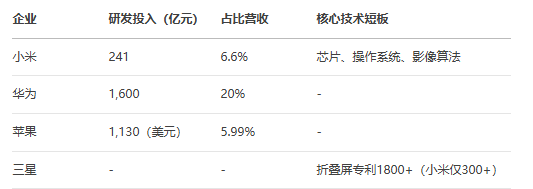

创新能力不足与核心技术短板

小米研发投入与行业领先企业存在明显差距。2024年小米研发投入241亿元,仅为华为的15%(华为研发投入约1600亿元),研发投入占比约为6.6%,低于华为的20%和苹果的5.99%。核心技术短板导致产品同质化严重,在影像、芯片、操作系统等领域缺乏突破。

研发投入与核心技术对比(2024年)

例如,在折叠屏领域,小米专利数量(300+)远低于三星(1800+),技术布局滞后,首款产品MIX FOLD(2021年)起售价9999元但技术未突破。此外,小米自研芯片(如澎湃C2、玄戒处理器)虽有进展,但距离实现全栈自研仍有差距。玄戒O2芯片计划2026年6月发布,采用3nm工艺,但首批量产仍依赖联发科基带,车规级适配需时间验证。

IoT业务变现瓶颈与生态链管理挑战

小米IoT业务虽已突破千亿营收,但硬件收入仍是主要来源,互联网服务收入增长乏力。数据显示,小米IoT平台已连接8.6亿设备,米家App月活跃用户首次突破1亿,但互联网服务收入占比仅约7%,且增长停滞。小米生态链横跨400多家公司,但生态链企业"去小米化"趋势明显,如小米生态链企业曾因毛巾造假、手环功能表述不准确等问题被处罚。此外,生态链企业追求品牌独立,如华米、紫米等,导致小米生态协同效应减弱。

汽车业务产能爬坡与交付压力

小米汽车业务面临严重的产能爬坡压力。SU7系列上市后订单激增,提车周期长达6-7个月,远超行业平均水平。虽然小米汽车一期工厂额定年产能为15万辆,但通过双班生产,月产能提升至2.4万辆,产能利用率接近200%。二期工厂预计2025年7月投产,初期产能目标为8000台/月,2025年四季度提升至2万台/月,但仍难以满足市场需求。此外,小米汽车用户调研显示,75%的用户认为小米SU7的外形设计不构成原创性,34%的用户认为小米SU7和保时捷Taycan相似度高,但仍有82%的用户对此表示接受,反映出品牌原创性不足的问题。

二、小米集团所面问题的深层次根源

行业竞争加剧与市场格局重构

全球消费电子市场进入存量竞争时代,增长放缓导致头部厂商竞争加剧。华为通过技术+品牌双轮驱动(如麒麟芯片、线下渠道优化)抢占高端市场,OPPO通过"双旗舰战略"(影像+折叠屏)和线下渠道升级(5000家门店)挤压小米份额,苹果通过降价策略进一步压缩中高端空间。

2025Q2中国智能手机市场竞争格局

市场调研显示,2025年第二季度,华为以18.1%的市场份额稳居行业首位,vivo以18%位列第二,OPPO以16.2%排名第三,小米以15.7%位居第四,虽然保持增长,但增速仅为3.4%,远低于华为的17.6%。这种竞争格局使得小米在高端市场难以突破,中低端市场又面临OPPO、vivo的激烈竞争。

轻资产模式的固有缺陷与供应链管理不足

小米的轻资产模式虽然帮助其快速扩张,但也带来供应链管理的固有缺陷。"需求拉动型供应链"与"反应性供应链"模式的结合,导致牛鞭效应和产能波动 。小米通过用户网络下单的数量预估市场需求,再根据需求向供应链下单,在降低库存成本、减少现金流占用的同时,也减少产品过时和失效的风险。

供应链管理问题对比

然而,这种要求快速反应的供应链类型对于制造环节复杂、流程烦琐的精密电子设备来说有着天然的冲突。此外,小米对核心零部件的议价权不足,代工依赖导致产能波动(如小米12s因供应链问题缺货),存货周转效率(63天)远低于苹果(8天),反映库存管理能力不足。

研发投入不足与核心技术壁垒薄弱

小米研发投入与行业领先企业存在明显差距,导致核心技术壁垒薄弱,产品同质化严重 。数据显示,2024年小米研发投入241亿元,仅为华为的15% ,研发投入占比约为6.6%,低于华为的20%和苹果的5.99% 。这种差距反映到市场份额上,形成明显的正相关关系。

研发投入与核心技术对比(2024年)

此外,小米专利数量虽然增长迅速,但质量与华为、苹果仍有差距。例如,在折叠屏领域,小米专利数量(300+)远低于三星(1800+),技术布局滞后,首款产品MIX FOLD(2021年)起售价9999元但技术未突破。这种研发投入不足导致小米在高端市场缺乏技术支撑,难以建立品牌溢价。

品牌定位模糊与消费者认知冲突

小米品牌定位存在明显的模糊性,"性价比"与"高端化"双线策略导致消费者认知冲突。一方面,小米通过Redmi系列维持性价比形象,如Redmi K70 Pro与小米14 Ultra仅差500元,价格带重叠;另一方面,小米又通过小米15系列、汽车SU7等产品冲击高端市场。这种定位模糊使得小米在高端市场难以建立明确的品牌形象。

品牌定位与用户认知冲突

用户调研显示,小米手机用户中,月收入8000元以上高端用户占比仅为10.3%,低于苹果的15.7%和华为的10.8%。此外,小米汽车SU7的车主中,80%认为自己是米粉,64%拥有10个以上米家生态产品,但同样,如果SU7由其他品牌出品,有67%的用户表示不会购买,反映出品牌忠诚度高但认知边界模糊。

生态链管理挑战与协同效应减弱

小米生态链横跨400多家公司,但生态链企业"去小米化"趋势明显,导致协同效应减弱。小米生态链企业追求品牌独立,如华米、紫米等,导致小米生态协同效应减弱。此外,生态链企业与小米存在利益博弈,小米追求极致性价比,而生态链企业需要合理利润空间,这种矛盾导致部分生态链企业产品质量问题频发。例如,小米生态链企业曾因毛巾造假、手环功能表述不准确等问题被处罚,影响小米品牌形象。

用户体验与产品设计的短板

小米产品在用户体验和产品设计方面存在短板,缺乏对细节的极致打磨 ,导致高端产品难以获得用户认可。小米15 Ultra虽在影像和性能方面有突破,但用户反馈其"变焦响应不够灵敏",反映出产品细节优化不足。此外,小米产品在外观设计、材质选择等方面缺乏差异化,如小米SU7被指与保时捷Taycan相似度高,但仍有82%的用户对此表示接受,反映出品牌原创性不足的问题。用户体验是高端产品的核心竞争力,而小米在这方面仍有提升空间。

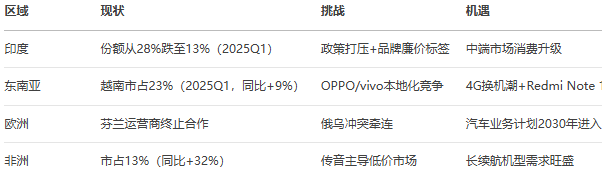

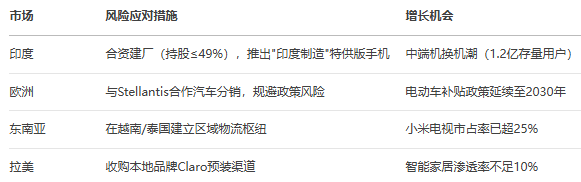

海外市场拓展与地缘政治风险

小米海外市场拓展面临地缘政治风险,在印度、欧洲等市场遭遇政策限制,影响全球化战略。小米在印度市场曾因"国家安全"原因被限制,市场份额从26%下滑至15%。

海外市场风险与机遇

此外,小米在海外市场面临苹果、三星等国际巨头的竞争压力,品牌认知度不足。虽然小米通过全球化IoT生态和汽车业务尝试突破,但地缘政治风险仍是制约其全球化进程的重要因素。

三、解决方案与战略建议

加强研发投入,构建核心技术壁垒

小米应加速自研芯片布局,突破核心技术短板。玄戒O2芯片计划2026年6月发布,采用3nm工艺,但首批量产仍依赖联发科基带,车规级适配需时间验证。为加快芯片自研进程,小米应与Google合作确保生态兼容性,避免技术短板限制高端化。

此外,小米应提升研发投入占比,从目前的6.6%逐步提升至10%以上,缩小与华为、苹果的差距。同时,小米应聚焦差异化技术突破,如影像算法、AI交互、电池技术等,形成独特的产品竞争力。通过构建"金字塔型芯片矩阵",实现技术模块复用,降低研发成本。

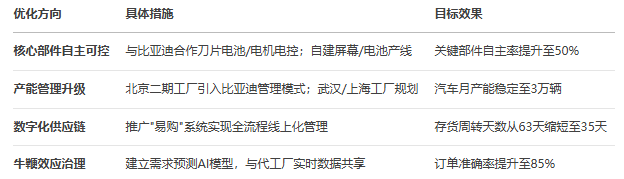

优化供应链管理,提升自主可控能力

小米应深化与核心供应商的战略合作,提升供应链自主可控能力。与比亚迪在电池(弗迪刀片电池成本降低30%)、电机电控领域合作,同时自建产线提升核心部件(如屏幕、电池)的自主可控能力。

供应链优化实施路径

北京亦庄工厂一期产能利用率接近200%,二期工厂投产后需引入比亚迪产能管理经验,同时布局武汉、上海工厂应对长期需求。此外,小米应优化供应链结构,缩短供应链层级,减少中间环节,提高供应链响应速度和稳定性。通过数字化转型,如采购数字化系统"易购"的推广,实现从需求到寻源到订单到结算的全流程线上化管理,提高供应链效率和透明度。

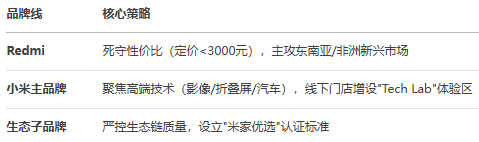

明确品牌定位,强化高端化战略

小米应明确"性价比"与"高端化"双线策略的边界,避免消费者认知冲突。Redmi系列应专注性价比市场,与小米品牌形成清晰区隔;小米品牌应聚焦高端技术,通过小米15系列、汽车SU7等产品强化高端形象。

品牌定位与高端化战略

同时,小米应提升品牌叙事能力,如SU7发布会强调"无法容忍平庸、走在时代前列"的用户画像,与1997年乔布斯"Think Different"广告一脉相承,将产品与用户价值观绑定,形成精神图腾效应。此外,小米应加强线下渠道建设,提升高端产品体验,如小米之家从2020年10月算起,一年之内从小米之家从2000家增长到超过10000家,但高端体验仍有提升空间。

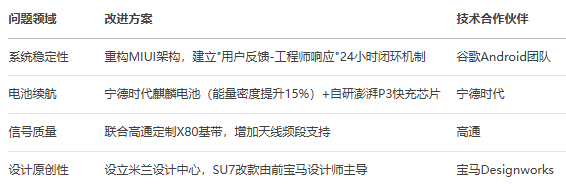

提升产品质量,强化用户体验

小米应加强产品细节打磨,提升用户体验 ,特别是在系统稳定性、电池续航、信号质量等方面。针对系统崩溃问题,小米应优化系统架构,加强软件测试和迭代;针对电池续航问题,应提升电池技术,如采用宁德时代麒麟电池;针对信号问题,应加强与高通等厂商的合作,提升信号处理能力。

产品质量提升关键项目

此外,小米应建立更完善的用户反馈机制,如SU7发布会提到的"社交媒体舆情12小时内同步产品团队,48小时输出解决方案",将用户反馈快速转化为产品改进。通过提升产品质量,小米可以增强消费者信任,特别是在高端市场。

创新IoT业务变现模式,提升服务收入

小米应创新IoT业务变现模式,提升服务收入占比。当前小米IoT业务硬件收入占比超90%,互联网服务收入增长停滞。小米应探索硬件+服务闭环模式,如智能家居控制权订阅、内容服务分成等。参考亚马逊Alexa和苹果HomeKit的商业模式,小米应加强AIoT平台的软件服务能力和生态整合能力。

IoT服务变现模式创新

同时,小米应提升生态链企业的产品质量,避免"去小米化"趋势影响品牌形象。通过加强生态链企业的技术支持和质量管控,小米可以提升生态链产品的整体水平,增强用户粘性和品牌忠诚度。

汽车业务产能优化与供应链协同

小米应加速汽车产能扩张,优化供应链协同。二期工厂预计2025年7月投产,初期产能目标为8000台/月,2025年四季度提升至2万台/月,但仍难以满足市场需求。小米应引入比亚迪产能管理经验,如深圳工厂"30秒下线一辆车"的惊人效率,同时布局武汉、上海工厂应对长期需求。

此外,小米应加强与比亚迪的技术合作,如电机电控系统的集成创新、车载芯片联合开发等,形成技术互补和协同效应。通过产能扩张和供应链优化,小米可以缓解交付压力,提升市场竞争力。

全球化战略调整与地缘政治风险应对

小米应调整全球化战略,降低地缘政治风险。在印度、欧洲等市场,应加强本地化运营和合规管理,避免政策限制。

全球化战略调整重点

同时,小米应拓展新兴市场,如东南亚、中东、拉美等地区,降低对单一市场的依赖。此外,小米应加强与当地政府和机构的合作,提升品牌认知度和好感度。通过全球化战略调整和风险应对,小米可以拓展市场空间,降低业务波动风险。

四、小米模式的转型与未来展望结论

从互联网公司到消费电子及智能制造公司的战略转型

小米已从互联网公司转型为消费电子及智能制造公司,这一战略转型标志着小米从模式创新向技术创新的转变。2021年7月底,小米官网的公司简介从"互联网公司"改成了"消费电子及智能制造公司",雷军也表示"技术为本是小米永不更改的三大铁律之一"。

这一转型意味着小米不再仅依赖互联网服务盈利,而是通过硬件制造和智能制造实现可持续发展。未来,小米应继续深化这一转型,加强在智能制造领域的布局,提升生产效率和产品质量。

人车家全生态战略的深化与协同

小米的"人车家全生态"战略是其未来发展的核心方向。SU7发布会提到,小米SU7通过"澎湃OS"实现人车家全生态闭环,这一战略将手机、汽车、家居等产品整合为一个统一的生态系统,提升用户粘性和品牌忠诚度。未来,小米应加强生态系统的协同效应,如通过SU7的后排可悬挂iPad、支持Carplay等"苹果友好型"功能,吸引苹果用户群体。同时,小米应提升生态系统的开放性和兼容性,如与第三方应用和服务的整合,增强生态系统的吸引力和竞争力。

(图:小米创始人 雷军)

高端化与性价比的平衡与融合

小米的高端化与性价比战略需要平衡与融合。一方面,小米应继续推进高端化战略,通过小米15 Ultra、SU7 Ultra等产品提升品牌溢价和市场地位;另一方面,小米应保持性价比优势,通过Redmi系列满足大众市场需求。这种平衡与融合将帮助小米在不同市场和用户群体中建立差异化竞争优势。此外,小米应加强高端产品的用户体验和品质保障,如SU7发布会提到的"动态标签+场景聚类构建用户画像",精准满足不同用户群体的需求。

用户体验与产品设计的提升

小米应加强产品细节打磨,提升用户体验 ,特别是在系统稳定性、电池续航、信号质量等方面。针对系统崩溃问题,小米应优化系统架构,加强软件测试和迭代;针对电池续航问题,应提升电池技术,如采用宁德时代麒麟电池;针对信号问题,应加强与高通等厂商的合作,提升信号处理能力。同时,小米应建立更完善的用户反馈机制,如SU7发布会提到的"社交媒体舆情12小时内同步产品团队,48小时输出解决方案",将用户反馈快速转化为产品改进。通过提升产品质量和用户体验,小米可以增强消费者信任,特别是在高端市场。

供应链协同与国产化替代

小米应深化供应链协同,推进国产化替代。与比亚迪在电池、电机电控领域的合作,以及与华星光电组建联合实验室 ,都是小米供应链协同的重要举措。未来,小米应继续加强与核心供应商的战略合作,提升供应链自主可控能力。同时,小米应推进关键零部件的国产化替代,如芯片、屏幕等,降低对外部供应链的依赖。通过供应链协同和国产化替代,小米可以提升供应链韧性和产品竞争力,应对市场波动和地缘政治风险。

小米集团面临的问题是多元化发展的必然挑战,也是转型升级的关键机遇。从小米的问题、根源到解决方案的分析可以看出,小米需要从轻资产模式向重资产模式转型,加强核心技术研发,明确品牌定位,提升产品质量,创新IoT业务变现模式,优化汽车业务产能,调整全球化战略。这些转型措施将帮助小米在新时代下实现可持续发展,从互联网公司向消费电子及智能制造公司转变。

小米的案例也为中国科技企业提供了重要启示:一是技术创新是企业发展的核心动力,研发投入不足将限制企业竞争力和市场地位;二是品牌定位需要清晰且一致,避免消费者认知冲突;三是供应链管理需要深度整合和自主可控,减少对外部供应链的依赖;四是用户体验是高端产品的核心竞争力,需要极致打磨和持续优化;五是全球化战略需要灵活调整和风险应对,避免政策限制和市场波动。

小米的未来在于其能否成功实现从互联网公司到消费电子及智能制造公司的转型,从模式创新向技术创新的转变。通过构建核心技术壁垒,优化供应链管理,明确品牌定位,提升产品质量,创新IoT业务变现模式,优化汽车业务产能,调整全球化战略,小米有望在新时代下实现新的突破和增长。然而,这一转型过程将充满挑战和不确定性,需要小米管理层的远见卓识和执行力,以及全体米粉的支持和信任。

【小贴士】

网经社深耕数字经济行业18年,长期关注数字零售,旗下数字零售台(DR.100EC.CN)重点报道和研究的公司有(1)综合电商:京东、淘宝、天猫、拼多多、苏宁易购、唯品会、得物等;(2)直播电商:抖音、快手、视频号、淘宝直播、京东直播、多多直播、蘑菇街直播、唯品会直播、小红书直播等;(3)生鲜电商:本来生活、京东到家、美团闪购、淘宝买菜、多点、叮咚买菜、朴朴超市、美团买菜、盒马鲜生、多多买菜、美团优选等;(4)社交电商:识货、芬香、花生日记、粉象生活、梦饷集团等;(5)二手电商:闲鱼、转转、找靓机、爱回收、红布林等;(6)美妆电商:聚美优品、逸仙电商、亲亲网等;(7)酒水电商:i茅台、酒仙网、1919酒类直供、酒便利、也买酒、中酒网、酒廷1990等;(8)宠物电商:波奇网、E宠商城、宠物家、疯狂的小狗等;(9)电商服务商:微盟、有赞、微店、光云科技、壹网壹创、丽人丽妆、宝尊电商、店宝宝、若羽臣等;(11)母婴电商:宝贝格子、宝宝树、妈妈帮、亲宝宝等;(12)汽车电商:京东养车、天猫养车、途虎养车、瓜子二手车、人人车、好车无忧、优信、卖好车等;(13)奢侈品电商:寺库、包大师、唯礼网、识季、爆爆奢、妃鱼等;(14)鲜花电商:花加、花礼网、买花网、花点时间等;(15)私域电商:快团团、鲸灵集团、好衣库、群接龙、团团团等。

网经社数字零售台(DR.100EC.CN)是一站式数字零售门户,旗下运营:直播、社交、社区团购、农村、生鲜、汽车、二手、母婴等系列频道,提供包括:媒体、报告榜单、融资、会议、营销、培训、供应链融资等服务,是数字零售从业者、媒体、投资者的首选平台。